腕立て伏せは、自宅で簡単にできる上半身のトレーニングです。特別な器具を必要とせず、手軽に始められます。本記事では、腕立て伏せの基礎から応用までを詳しく解説します。記事を読めば、正しい腕立て伏せのやり方を学ぶことが可能です。

腕立て伏せの基本フォームは、肩幅より少し広めに手を置き、体幹を真っすぐ保ちます。自宅で効果的に鍛えられるトレーニングを取り入れましょう。

» 目的別!筋トレの効果的なメニューの立て方

腕立て伏せの基礎知識

腕立て伏せは、上半身の筋力を鍛えるトレーニングです。腕立て伏せの基礎知識を解説します。

腕立て伏せで鍛えられる筋肉

腕立て伏せでは、多くの筋肉を同時に鍛えられます。鍛えられる筋肉は、大胸筋や上腕三頭筋、三角筋前部です。大胸筋は胸の筋肉で、腕立て伏せの動作中に働きます。

上腕三頭筋は腕の後ろ側にある筋肉で、腕を伸ばす動作で使われます。三角筋前部は肩の前側に位置し、腕を安定させる役割です。

» 胸筋を鍛える方法や筋トレの効果を高める方法について解説

補助的に使われる筋肉は、以下のとおりです。

- 前鋸筋

- 腹直筋

- 広背筋

- 上腕二頭筋

- 僧帽筋

同時に鍛えられる腕立て伏せは、効率的な全身運動と言えます。正確なフォームを意識すると、目的の筋肉を効果的に鍛えられます。

腕立て伏せのメリット

腕立て伏せの最大の特徴は、上半身の筋力を効果的に強化できる点です。胸筋や上腕三頭筋、肩の前部の筋肉が鍛えられます。

自重トレーニングであるため、器具を必要としません。場所を選ばない点もメリットの一つです。コストがかからず、短時間で効率的にトレーニングが可能です。

腕立て伏せには多彩なバリエーションがあり、全身を鍛えられます。心肺機能の向上やストレス解消にも役立ちます。

ゆーまっちょ

ゆーまっちょ腕立て伏せで、鍛えられる筋肉は、大胸筋や上腕三頭筋、三角筋前部です。二頭筋(力こぶ)ではありませんよ!

腕立て伏せのやり方

腕立て伏せは、上半身の筋力を効率的に鍛えるトレーニングです。腕立て伏せのやり方をわかりやすく解説します。

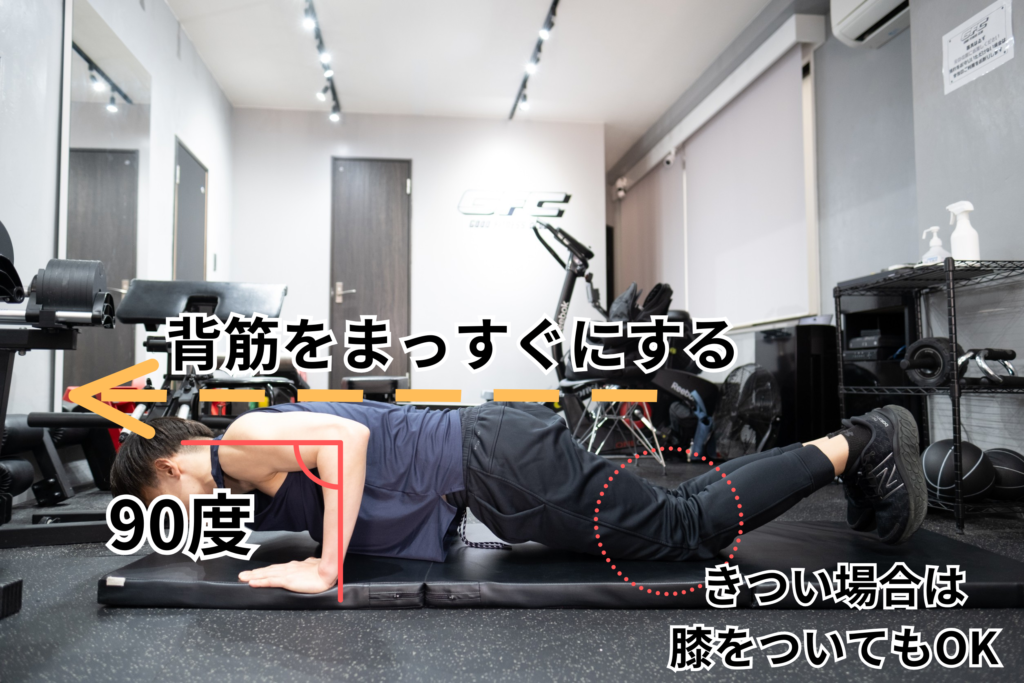

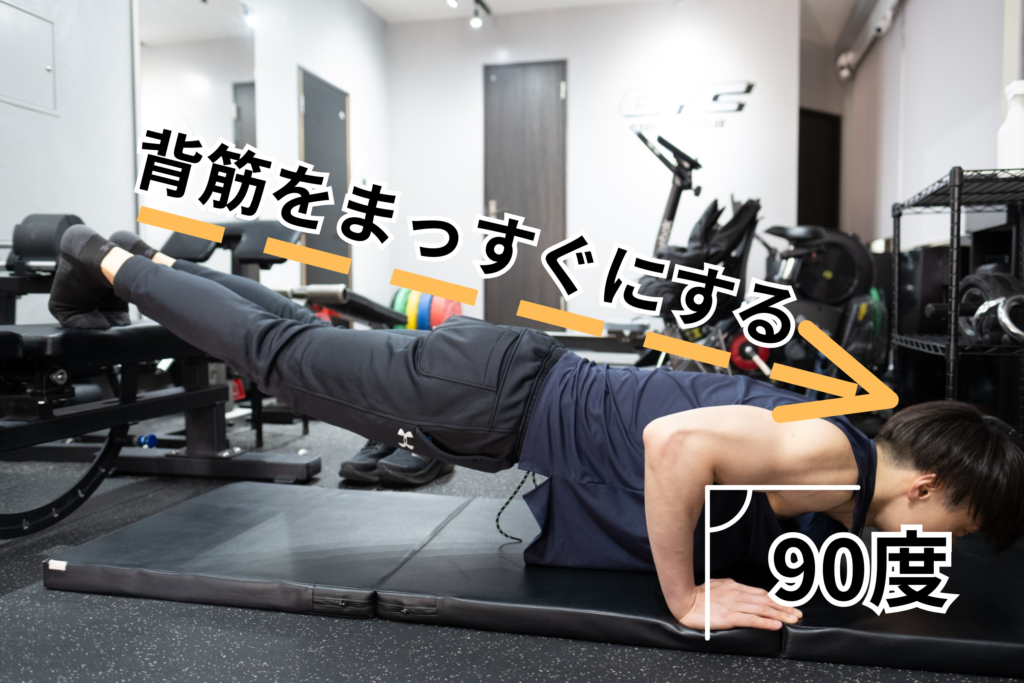

正しい腕立て伏せの手順

正しい手順で腕立て伏せをすると、上半身の筋肉を鍛えられます。正しい手順は以下のとおりです。

- 手のひらを肩幅より広めに床に付ける

- 足を伸ばしつま先を床につけ体を直線に保つ

- 背中が反らないよう意識する

- 肘を曲げて胸を床に近づけながら体を下げる

- 体を上げる際に息を吐く

無理をせず自分のペースで進めると、安全に鍛えられます。正しいフォームで取り組むと、筋力アップや体型維持に効果的です。日々の運動に取り入れましょう。

正しいフォームを保つコツ

腕立て伏せの効果を引き出すためには、正しいフォームが重要です。手の位置は肩幅よりやや広めに置くと、安定感が増し、正しい姿勢を維持できます。

肘は体に近づけるように曲げ、胸の筋肉を効果的に刺激しましょう。背中は真っすぐに保ち、お尻を上げすぎないようにします。

頭からかかとまでを直線に維持すると、全身の筋肉をバランスよく使えます。呼吸も大切な要素です。体を下げるときに息を吸い、上げるときに息を吐きしましょう。腹筋に力を入れれば、体幹の安定性が向上します。ゆっくりとした動作を意識しましょう。勢いをつけず筋肉の動きを意識すると、効果的なトレーニングが可能です。

肘を完全に伸ばしきらないようにすれば、関節への負担を軽減できます。胸が床にほぼ触れる位置まで下げると、可動域を確保できます。

ゆーまっちょ

ゆーまっちょ脇の角度は、45〜60度を意識します。それ以上角度を広げると肩を痛める可能性があります。

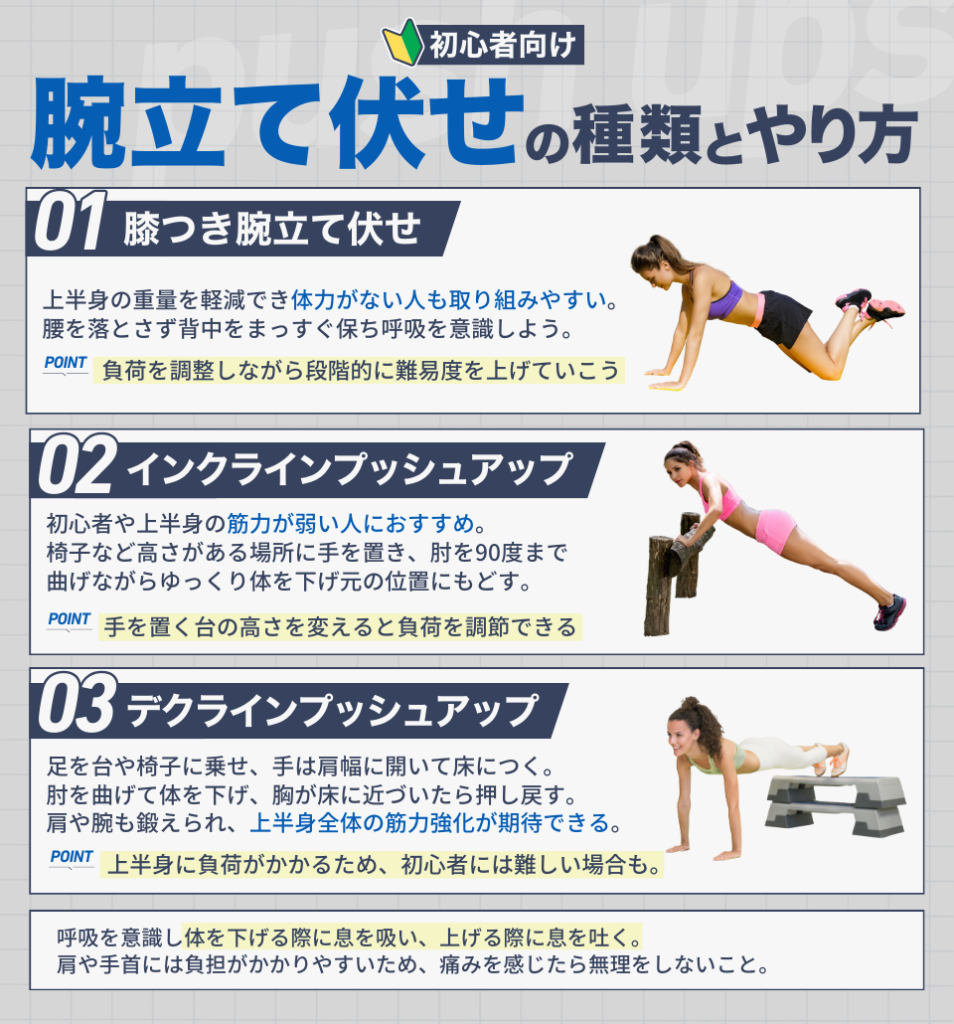

【初心者向け】腕立て伏せの種類とやり方

腕立て伏せは、初心者でも取り組みやすい筋力トレーニングです。初心者向けの腕立て伏せの種類とやり方を紹介します。

膝つき腕立て伏せ

膝つき腕立て伏せは、負荷が軽く筋トレ初心者に適しています。上半身の重量を軽減できるため、体力に自信がない方でも取り組みやすい方法です。

正しいフォームを身に付けると、通常の腕立て伏せに移行する基礎を作れます。腰を落とさず背中を真っすぐに保ち、呼吸を意識しながらゆっくりと体を上下させましょう。

継続して回数を増やすと、通常の腕立て伏せに移行しやすくなります。負荷を調整できるため、自分の体力に合わせて段階的に難易度を上げましょう。

インクラインプッシュアップ

インクラインプッシュアップは、筋トレ初心者や上半身の筋力が弱い方に適しています。負荷が軽いため、無理なく取り組めます。台や椅子など高さのある場所に手を置きましょう。

肘を90度まで曲げながらゆっくり体を下げ、元の位置に戻します。背中を真っすぐに保ち、お尻が突き出ないよう注意してください。

インクラインプッシュアップの効果は、大胸筋の上部を重点的に鍛えられる点です。肩や三角筋にも効果があり、手を置く台の高さを変えると負荷を調整できます。初心者は10回3セットから始め、慣れてきたら回数を徐々に増やしましょう。

デクラインプッシュアップ

デクラインプッシュアップは、通常の腕立て伏せより難易度が高いトレーニングです。足を台や椅子の上に置いて行うため、上半身に負荷がかかります。

肩や腕の筋肉も同時に鍛えられ、上半身全体の筋力強化に適しています。デクラインプッシュアップのやり方は、以下のとおりです。

- 足を台や椅子に乗せる

- 手を肩幅に開いて床につく

- 肘を曲げて体を下げる

- 胸が床に近づいたら押し戻す

デクラインプッシュアップは負荷が高いため、筋トレ初心者には難しい場合があります。最初は低い台を使用し、慣れてきたら高さを上げましょう。

体幹の安定性を保つために腹筋に力を入れてください。肘を90度以上曲げないように注意してください。関節への負担を軽減できます。

呼吸も意識し体を下げる際に息を吸い、上げる際に息を吐きましょう。肩や手首には負担がかかりやすいため、痛みを感じたら無理をせずに休みます。自分のペースで無理なく取り組むと、効果的かつ安全にトレーニングできます。

ゆーまっちょ(足の日)

ゆーまっちょ(足の日)腕立て伏せができない人は、膝つきから始めてみよう!ポイントは、肘の角度90度です。

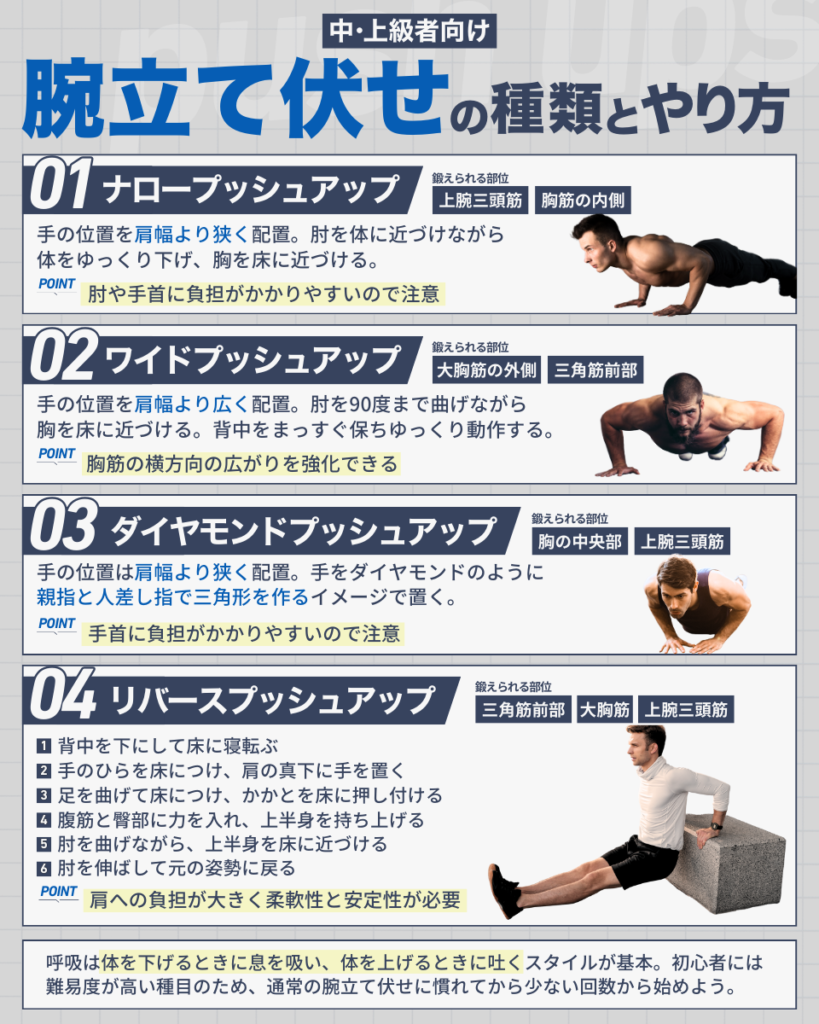

【中・上級者向け】腕立て伏せの種類とやり方

中・上級者向けの腕立て伏せは、難易度が高く筋肉に強い刺激を与えるトレーニングです。中・上級者向けの腕立て伏せの種類とやり方は、以下のとおりです。

- ナロープッシュアップ

- ワイドプッシュアップ

- ダイヤモンドプッシュアップ

- リバースプッシュアップ

ナロープッシュアップ

ナロープッシュアップは、手の位置を肩幅より狭くします。上腕三頭筋と胸筋の内側を重点的に鍛えられます。手を肩幅より狭く配置し、肘を体に近づけながら体をゆっくり下げましょう。

胸を床に近づけるように動作します。呼吸は体を下げるときに吸い、上げるときに吐きましょう。

初心者には難易度が高いため、通常の腕立て伏せに慣れてからの挑戦がおすすめです。最初は少ない回数から始め、回数を増やしていくと、安全かつ効果的に筋力を向上できます。ナロープッシュアップは肘や手首に負担がかかりやすいため、痛みを感じた場合は無理せず中断してください。

ワイドプッシュアップ

ワイドプッシュアップは、手を肩幅より広く置く、上級者向けの腕立て伏せです。大胸筋の外側部分と三角筋前部を重点的に鍛えられます。

手を肩幅より広めに配置し、肘を90度まで曲げながら胸を床に近づけましょう。肘を伸ばして元の位置に戻します。背中を真っすぐ保ち、ゆっくりと動作することが大切です。

ワイドプッシュアップの特徴は、胸筋の横方向の広がりを強化できる点にあります。肩に負担がかかりやすいため、痛みを感じたら無理をせずに休みましょう。正しいフォームを意識しながら取り組むと、効果的に筋力を強化できます。呼吸は、体を下げるときに息を吸い、体を上げるときに息を吐くスタイルが基本です。

10〜15回を1セットとして、3〜4セット行いましょう。正しいフォームを維持できれば、大胸筋を効果的に鍛えられます。無理をせず、フォームを崩さないよう注意しながら取り組んでください。

ダイヤモンドプッシュアップ

ダイヤモンドプッシュアップでは、胸の中央部と上腕三頭筋を重点的に鍛えられます。手をダイヤモンドの形に配置する独特のフォームが特徴です。

肩幅より狭い位置に手を置き、親指と人差し指で三角形を作るイメージで配置します。体を下げる際は、肘を体に近づけましょう。

トレーニングの効果として、胸筋内側の集中的な刺激や上腕三頭筋や腕の内側の筋力強化があります。上半身全体の安定性の向上も挙げられます。手首に大きな負担がかかるため、痛みを感じた場合は中断してください。初めての場合は少ない回数から始め、徐々に増やしていきましょう。

ダイヤモンドプッシュアップは難易度が高いため、基本の腕立て伏せに慣れてから挑戦しください。

リバースプッシュアップ

リバースプッシュアップは、通常の腕立て伏せとは異なる姿勢で行う上級者向けのトレーニングです。三角筋前部や大胸筋、上腕三頭筋を鍛えられます。

リバースプッシュアップのやり方は、以下のとおりです。

- 背中を下にして床に寝転ぶ

- 手のひらを床につけ、肩の真下に手を置く

- 足を曲げて床につけ、かかとを床に押し付ける

- 腹筋と臀部に力を入れ、上半身を持ち上げる

- 肘を曲げながら、上半身を床に近づける

- 肘を伸ばして元の姿勢に戻る

リバースプッシュアップは通常の腕立て伏せより肩への負担が大きい動作です。初心者には難しいため、十分な準備をしたうえで挑戦しましょう。肩の柔軟性と安定性が求められます。

回数は自分の体力に合わせて調整し、無理せず徐々に増やしてください。正しいフォームとペースを守りながら、安全に取り組みましょう。

ゆーまっちょ(肩の日)

ゆーまっちょ(肩の日)呼吸は体を下げるときに息を吸い、体を上げるときに吐きます。初心者は、腕立て伏せに慣れてから少ない回数から始めよう!

腕立て伏せの効果を最大限に高めるポイント

腕立て伏せの効果を高める以下のポイントについて解説します。

- 適切な回数とセット数の設定

- 筋肉の超回復を意識したスケジュール

- 食事と栄養管理

適切な回数とセット数の設定

適切な回数とセット数の設定は、腕立て伏せの効果を高めるために重要です。初心者・中級者・上級者に応じて、適した回数とセット数があります。

筋トレ初心者は、1セット10〜15回を2〜3セット行いましょう。筋肉に負荷をかけながらフォームの習得が可能です。

中級者は1セット15〜20回を3〜4セット行い、筋肉の成長を促進します。徐々に回数とセット数を増やすと、効果を高められます。上級者は、1セット20〜30回を4〜5セット行うと、筋力の向上が可能です。疲労に応じて調整しましょう。1分間で可能な限りの回数を行うタイムトライアルも効果的です。

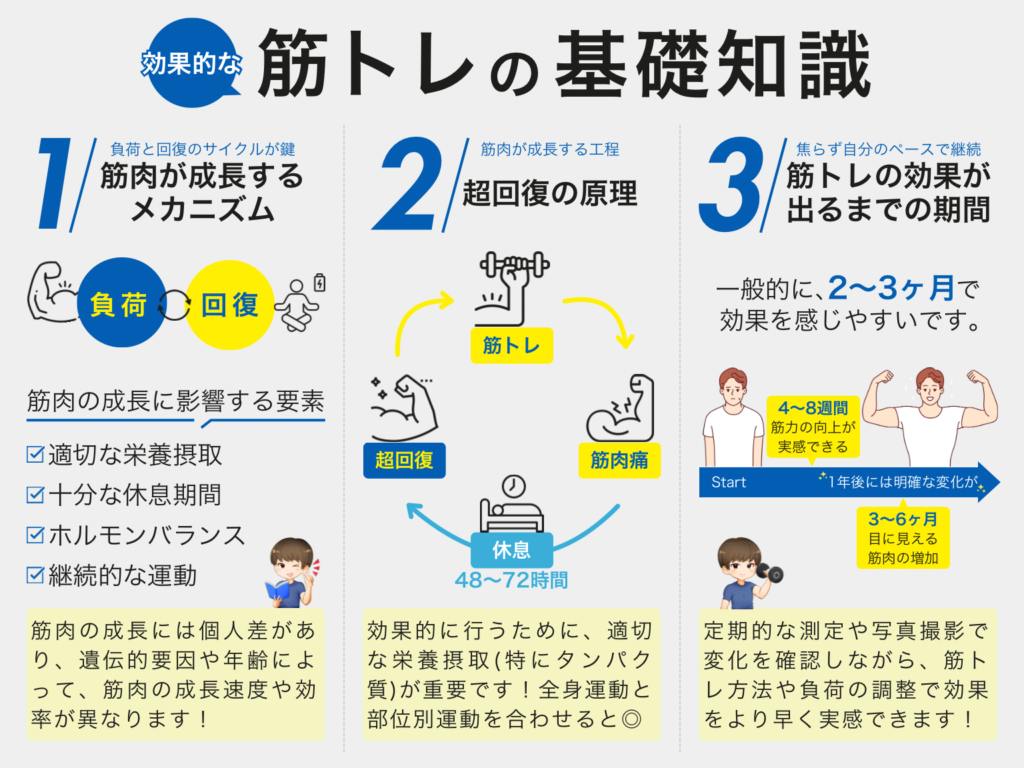

筋肉の超回復を意識したスケジュール

効果的な筋トレには、筋肉の超回復を意識したスケジュールが必要です。休養と運動のバランスを取ると、筋肉の成長を最大化できます。

週2〜3回のトレーニングが一般的です。トレーニング間隔は48〜72時間を目安に設定しましょう。睡眠時間を7〜8時間確保することも重要です。

トレーニング後にはストレッチをして、筋肉の柔軟性を保ちましょう。休日を設け、疲労度に応じてスケジュールを調整します。トレーニング強度は、徐々に上げてください。定期的に休養期間を取り入れると、筋肉をリフレッシュできます。

» 筋トレ前後におすすめのストレッチを部位別に解説!

食事と栄養管理

食事と栄養管理は、腕立て伏せの効果を最大化するために重要です。栄養を摂取すると、筋肉の成長と回復を促進できます。

タンパク質の摂取は、筋肉の修復と成長に不可欠です。肉や魚、卵や乳製品、大豆製品などを積極的に取りましょう。炭水化物はエネルギー源として重要です。

玄米や全粒粉パン、サツマイモなどが適しています。脂質も必要です。アボカドやナッツ類、オリーブオイルなど健康的な脂質を選びましょう。水分補給も忘れてはいけません。十分な水分を摂取すると、筋肉の働きを維持し、疲労を軽減できます。ビタミンやミネラルも、筋肉の機能や回復を支えるために必要です。

果物や野菜を食事に取り入れ、不足を感じる場合はサプリメントを活用しましょう。食事の記録を取れば、栄養摂取の状況を把握できます。

ゆーまっちょ

ゆーまっちょトレーニング間隔は48〜72時間空けよう!タンパク質は体重1kgあたり1.6〜2.2gを目安に摂ると効果的です。

腕立て伏せのやり方に関するよくある質問

腕立て伏せのやり方に関するよくある質問をまとめました。

腕立て伏せだけで筋肉はつく?

腕立て伏せだけでも筋肉をつけられます。大胸筋や三角筋前部、上腕三頭筋を鍛えられ、全身の筋肉も補助的に使われるため、全身トレーニングとしても効果的です。

筋肥大を目指すには、負荷と回数の調整が重要です。初心者は腕立て伏せだけでも十分な効果を得られます。

上級者は、他のトレーニングを組み合わせると効果を高められます。長期的には重量トレーニングを取り入れましょう。体調や目的に合わせたトレーニング計画を立ててください。

毎日腕立て伏せをしても良い?

毎日腕立て伏せをしてもいいのですが、筋肉の回復時間を考慮する必要があります。初心者は週3〜4回から始めましょう。毎日やる場合は、オーバートレーニングに注意が必要です。体に痛みや不快感がある場合は、無理をせず休養を取りましょう。栄養摂取と睡眠も心がけてください。

回数や頻度を徐々に増やすと、体力に応じたトレーニングが可能です。腕立て伏せに他の部位のトレーニングを組み合わせれば、バランスの取れた筋力強化が期待できます。

他の運動との組み合わせ方は?

腕立て伏せは他の運動と組み合わせると、効果的なトレーニングになります。全身の健康を促進するため、有酸素運動や筋力トレーニングとの併用がおすすめです。

スクワットを組み合わせると、上半身と下半身の筋力バランスを整えられます。腹筋運動を加えると、体幹の強化が可能です。

» 正しい腹筋トレーニングのコツを紹介!

プルアップなどの背中の運動と組み合わせれば、胸と背中のバランスを保てます。ストレッチを取り入れると、柔軟性を高めケガの予防にもつながります。ウェイトトレーニングと併用すると、筋力と筋肉量の増加が可能です。ヨガやピラティスを加えれば、体幹の安定性やバランス感覚が向上します。

ゆーまっちょ(語る背中)

ゆーまっちょ(語る背中)オーバートレーニングは、けがのリスクが増えるだけではなく、筋肉を分解してしまいます。

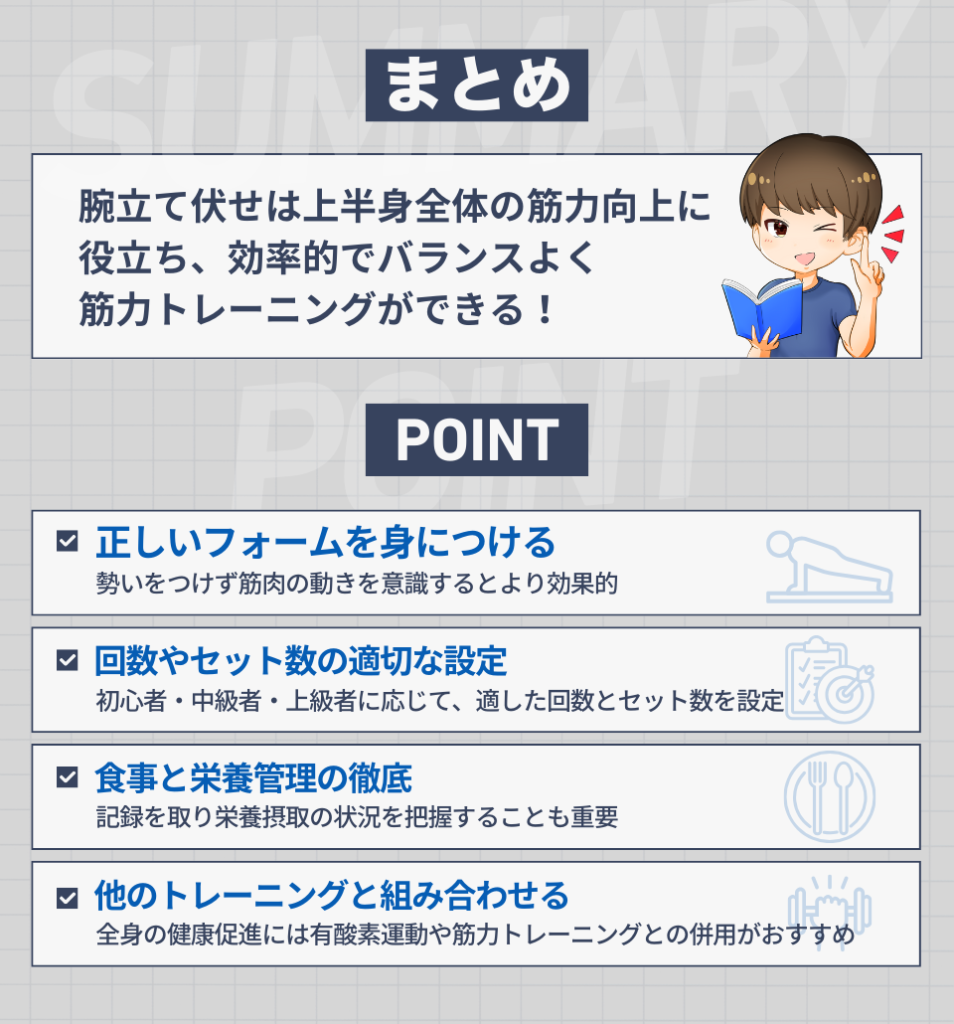

まとめ

腕立て伏せは、胸筋や三角筋、上腕三頭筋を鍛えられる効果的な自重トレーニングです。上半身の筋力向上に役立ちます。正しいフォームを身に付けましょう。

回数やセット数、頻度を適切に設定すると、トレーニングの効果を高められます。食事と栄養管理を徹底すれば、筋肉の成長と回復の促進が可能です。

腕立て伏せを取り入れると、効率的かつバランスの良い筋力トレーニングができます。他の運動と組み合わせ、全身の筋力バランスを向上させましょう。

『初心者でも安心!腕立て伏せの正しいやり方と効果を高めるポイント』を読んでいただきありがとうございました。»Instagramはこちら

ゆーまっちょ

ゆーまっちょ腕立て伏せは、正しいフォーム・適切な回数・食事管理を意識すれば、上半身を効率よく鍛えられるバランスの良い筋トレです。

コメント